Поэт Сергей Александрович ЕСЕНИН

профессор РГУ имени С.А. Есенина,

доктор филологических наук

У истоков Есенинской Руси: вместо вступления

Есенинская Русь… Поэтический символ Отечества, его духовная почва и сердцевина. Образ-памятка, золотая печать, святилище национального духа. Колыбель великого поэта…

Кто же он, подаривший родине своё звонкое и светлое имя, сроднившийся, слившийся с ней в одно нерасторжимое духовно-телесное существо, растворивший в её «озерной тоске» свои радости и боли, разделивший с ней свою высокую и трагическую судьбу, свои взлеты и падения, горести и упования?

«Есенин – это сама Россия…» Теперь уже не вспомнить, кто первым произнес эти слова. Важно лишь то, что сказанное оказалось истиной, воспринятой миллионами читательских сердец.

Соборный поэт России. Певец русской судьбы. Герой национального мифа. Стихийный бунтарь, великий покаянец, мученик совести и страстотерпец. Херувим и хулиган. Инок и босяк. Скандалист и юродивый. Святогрешный праведник и ясновидец. Образ-архетип национального характера со всеми его непримиримыми противоречиями и неразложимой цельностью духовной первоосновы, явленный миру в живой плоти и крови… Русский скиталец в том особом понимании его трагической и высокой миссии, о которой размышлял еще Достоевский, не только гениально предсказавший появление Есенина в своих героях – буйствующих и смиренных, обуреваемых земными страстями и томимых душевной болью за всё страдающее человечество, но и предопределивший заранее есенинскую судьбу как «житие великого грешника» и суть его творческого дерзания как «исповедь горячего сердца».

Прислушаемся к откликам современников и потомков поэта: «невымышленный персонаж Достоевского», «Пушкин ХХ века», «крестьянский Тургенев», «новый Орфей», «Дон Кихот деревни и берёзы», «сельский Гамлет», «русский Моцарт» – это всё о нём, о деревенском златоглавом пареньке – «рязанском Леле» с пронзительно-синими глазами, душой поэта и призванием пророка, поднявшемся из глубин крестьянской Руси к высотам мировой славы.

Кто же он, какова его духовная родословная, где истоки его бесценного лирического дара? «История души человеческой, – писал один из его кумиров в поэзии, Михаил Лермонтов, – едва ли не интересней истории целого народа». Попробуем убедиться в правоте этих слов, совершив неблизкое путешествие в пространстве и во времени – к разгадке таинственной природы неповторимого русского гения…

| *** Я всё такой же, Сердцем я всё такой же. Как васильки во ржи, цветут в лице глаза. Стеля стихов злаченые рогожи, Мне хочется вам нежное сказать… |

«Живи Есенин триста лет тому назад, – писал Алексей Толстой, – сложил бы он триста чудесных песен, выплакал бы радостные, как весенний сок, слёзы умиленной души; народил бы сынов и дочерей и у порога земных дней зажег бы вечерний огонь – вкушал бы где-нибудь в лесном скиту в молчании кроткую и светлую печаль…»

Однако судьба Есенина сложилась иначе, хотя были в его жизни и «триста чудесных песен», и радостно-грустные, как весенний сок, поэтические думы, и три сына и дочь. Вот только сроки земного бытия оказались слишком краткими, и свой тихий вечерний огонь он так и не успел зажечь – хотя «тот вечерний несказанный свет» его поэтических дум согревает нас и по сей день.

Всех, кто знал Есенина, с первой встречи поражали выразительность и обаяние его внешнего облика. Казалось, сама природа, создав его на радость миру, любуется своим творением:

«Он весь светился юностью, светились его синие глаза на свежем лице с девически-нежной кожей, светились пышные волосы, золотистыми завитками спускавшиеся на лоб. Юноша держался скромно и просто. Доверчивая улыбка усиливала привлекательность его лица»

(Дм. Семёновский).

«Правильное, с мягким овалом, простое и тихое его лицо освещалось спокойными, но твердыми голубыми глазами, а волосы невольно заставляли вспоминать о нашем поле, о соломе и ржи. Тогда же запомнилась его улыбка. Он то и дело улыбался. Улыбка его была мягкая, блуждающая, неопределенная, рассеянная, «лунная». […] Я не заметил в нем никакой рисовки, но в его обличье теплилось подчиняющее обаяние» (А. Воронский).

«… Я хорошо помню мое первое впечатление: мне показалось, как будто мое старопетербургское жилище наполнилось озаренными солнцем колосьями и васильками. Светловолосый юноша с открытым взглядом добродушно улыбался, он был скромен, но ни в малейшей степени не скован. Когда Есенин читал свои стихи, то служащие уже не знали, видят ли они золото его волос или весь он превратился в сияние… Его стихи как бы вырастали из самой земли» (К. Ляндау).

«Незабываемую прелесть придавало всему облику Есенина изящество движений. Это была особая, почти сверхчеловеческая грация, какую можно наблюдать у коня или барса. Грация, создаваемая точностью и скупой экономией каждого движения, необходимого в природе. … На кого он так неожиданно похож? Ну конечно же: Праксителев Гермес!» (Н. Вольпин.)

«Он весь стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, с которым он говорит, да нет, что ветер, ветру бы у Есенина призанять удали. Где он, где его стихи и где его буйная удаль – разве можно отделить? Все это слилось в безудержную стремительность, и захватывают, пожалуй, не так стихи, как эта стихийность» (Г. Бениславская).

«Он как-то физически был приятен. Нравилась его стройность, мягкие, но уверенные движения, лицо, не красивое, но миловидное. А лучше всего была его веселость легкая, бойкая, но не шумная и не резкая… Смотрел прямо в глаза и сразу производил впечатление человека с правдивым сердцем, наверное – отличнейшего товарища» (Вл. Ходасевич). «Где бы он ни появлялся, он обращал на себя общее внимание, к нему невольно приковывался взгляд и он оставался в памяти надолго, если не навсегда…

Да и сама наружность его: волосы цвета спелой ржи, как будто кипевшие на точеной красивой голове, пышные, волнистые, черты лица тонкие, почти девичьи; голубые глаза, блестевшие необычной улыбкой. Думалось – как мог появиться здесь такой человек в годы пулеметной трескотни, гудящих аэропланов, голодного пайка? Читал он необычайно хорошо. В Москве он читал лучше всех. В этом юноше… мы сразу увидели большого мастера» (Н. Полетаев).

О потрясающем душу мастерстве чтения, проявлявшем в Есенине его естественный природный артистизм и стихийную мощь русского «почвенного» духа, слагали легенды.

«В Ленинграде, в Городской думе, летом 1922 года был я свидетелем триумфа волшебства есенинской поэзии, – вспоминал близкий А. Блоку поэт и критик Владимир Пяст. – Начав пение своих стихотворений, срывался, не доводил иных до конца, переходил к новым… И каждое обжигало всех слушателей и зачаровывало! Все сразу, как-то побледневшие, зрители встали со своих мест и бросились к эстраде и так обступили кругом это широкое возвышение, на котором покачивался в такт своим песням молодой чародей. Широко раскрытыми неподвижными глазами глядели слушатели на певца и ловили каждый его звук. Они не отпускали его с эстрады, пока поэт не изнемог. Когда же он не мог уже выжать ни звука из своих уст, – толпа схватила его на руки и понесла, с шумными восклицаниями хвалы, – вон из зала, по лестнице вниз, до улицы…» (Вл. Пяст).

И всё-таки глубоко заблуждались те, кто считал поэтический талант Есенина лишь природным наитием, случайным даром щедрой судьбы, не подкрепленным образованностью и интеллектом. Прислушаемся к прямо противоположному мнению Александра Воронского – одного из самых глубоких и проницательных современников Есенина, во многом определявшего литературную политику государства на трудном послереволюционном рубеже: «Есенин был дальновиден и умен. Он никогда не был таким наивным ни в вопросах политической борьбы, ни в вопросах художественной жизни, каким он представлялся иным простакам. Он умел ориентироваться, схватывать нужное, он умел обобщать и делать выводы. И он был сметлив и смотрел гораздо дальше других своих поэтических сверстников. Он взвешивал и рассчитывал. Он легко добился успеха и признания не только благодаря своему мощному таланту, но и благодаря своему уму» (А. Воронский).

Таким разноликим в своих многочисленных ипостасях – от «деревенского пастушка» и «вербочного херувима» в восприятии Анны Изрядновой до «изящного джентльмена» (по первому впечатлению Петра Орешина) и «подлинного аристократа» (по воспоминаниям бельгийского поэта Франца Элленса) – представал Есенин в восприятии своих современников.

В этой поразительной многоликости, создававшей порой, по свидетельству его приятеля А. Ветлугина, странное впечатление «развосьмирения», «раздесятирения» личности Есенина, свидетельствовавшей о неисчерпаемом богатстве щедрой натуры, таилась одна из загадок его гения и вместе с тем – первопричина драматических изломов его судьбы, «уходов» и «возвращений», падений и взлетов, грядущих душевный «бурь и гроз», которым суждено было воплотиться в бессмертные стихи…

Детство. Истоки творчества

| Сердцу приятно с тихою болью Что-нибудь вспомнить из ранних лет |

||

С.А. Есенин. Синий туман. Снеговое раздолье… |

||

Сергей Есенин родился 3 октября (21 сентября по старому стилю) 1895 года. В тот знаменательный год Рязань отмечала 800-летие со дня своего основания. Это было одно из тех многочисленных чудесных совпадений, которые сопутствовали поэту на протяжении всей его трагически краткой, но яркой жизни, превратив судьбу поэта в одну из самых красивых и загадочных русских легенд.

Родословная поэта восходит к духовно и физически мощным, даровитым, крепким крестьянским родам, где всегда в чести были грамота и церковная книжность, хозяйская сметка и предприимчивость, где люди были способны на нестандартные поступки, строптивую непокорность нрава, смелый, порой рискованный жизненный выбор, где еще с дедовских времен жила неистребимая жажда другой, лучшей жизни.

Почти каждый из известных нам предков Есенина предпринимал попытки «уйти» от привычного круга деревенских забот, вырваться «за край села», испытать себя на другом жизненном поприще – совсем как один из любимых героев Есенина из его юношеской повести «Яр» Константин Карев, которого он нарек именем, созвучным названию родного села и которому передал многие свои родовые черты: «Карев решил уйти. Загадал выплеснуть всосавшийся в его жилы яровой дурман. В душе его подымался ветер и кружил, взбудораживая думы…» (с. 125).

Дед Есенина по отцу, Никита Осипович Есенин, с юношеских лет мечтал уйти в монахи, за что и получил прозвище «Монах», перешедшее, по деревенскому обычаю, приложением к родовой фамилии всем его потомкам.

Дед по материнской линии, Фёдор Иванович Титов, каждый год на многие месяцы «уходил» в отхожий промысел в Питер, освоив совсем не крестьянское ремесло сплавщика леса.

Отец поэта, Александр Никитич Есенин, вынужденный стать добытчиком для семьи еще в мальчишеском возрасте, в 14 лет «ушёл» на заработки в Москву, в торговую лавку.

Потому и стала лейтмотивной, сквозной для есенинского творчества тема «ухода» и «возвращения», что впитана была в плоть и кровь отцовскими и дедовскими генами.

В неизбывной тяге к скитальчеству, в «тоске по гречневым просторам» пребывала и душа юного Есенина:

| Пойду в скуфье смиренным иноком Иль белобрысым босяком – Туда, где льется по равнинам Берёзовое молоко… |

Однако, вновь и вновь «уходя», поэт неизбывно «возвращался» – к родовым истокам, к земле детства, к самому себе. Он всегда дорожил своей принадлежностью к Рязанской земле:

«Я – рязанец, и исследователи моей поэзии легко могут это заметить и по моим стихам. Первые мои книги стихов должны были больше говорить моим землякам, чем остальным читателям. Я крестьянин Рязанской губернии, Рязанского же уезда» (Из автобиографии С.А. Есенина, записанной со слов поэта 26 февраля 1921 г. критиком и литературоведом И.Н. Розановым).

Приверженность к «рязанскому языку», к «краевому, рязанскому патриотизму» отмечали многие современники.

«У меня родина есть! У меня – Рязань! Я вышел оттуда и, какой ни на есть, а приду туда же! Хочешь добрый совет получить? Ищи родину!.. Нет поэта без родины!» – говорил он приятелю Вольфу Эрлиху.

Исколесив всю Россию от Белого моря до Персии, Есенин всей душой рвался на свою малую родину. Только здесь он ощущал свою глубокую укорененность в родной почве, в родной истории и культуре. И это не случайно. Ведь Константиново – старинное русское село с богатой исторической родословной. Еще академик А.А. Шахматов в своем исследовании истории приокских земель, установил, что в древние времена их населяло племя полян и что спустя много столетий здесь по-прежнему необыкновенно хорошо сохранился чистый славянский тип. Не отсюда ли позднейший замысел Есенина назвать литературный журнал, который он собирался редактировать, именем этого древнего славянского племени – «Поляне»?

Первые упоминания о Константинове восходят к началу XVII века. Тогда село принадлежало боярину Василию Морозову, который в 1613 году на заре новой, романовской династии, спрашивал с Лобного места в Москве собравшийся на главной площади народ, кого звать на царство. К концу XVII столетия в селе было около 80 крестьянских дворов, деревянная Казанская церковь с двумя священниками и боярская усадьба. Спустя столетие село отошло князю Александру Голицыну.

В дальнейшем село принадлежало статским советникам и камергерам Олсуфьевым, помещикам Куприянову и Кулакову.

В числе последних владельцев Константинова был Иван Петрович Кулаков – владелец ночлежных домов на Хитровом рынке в Москве. Константиновцы запомнили его как властного и прижимистого хозяина: «Кулаковы, если бы захотели, от Константинова до самого Питера золотыми пятирублевками дорогу бы выложить могли…»

С 1911 года, после смерти отца, Константиново унаследовала его дочь Лидия Ивановна Кашина (в девичестве – Кулакова). О ней константиновцы были совсем другого мнения: считали её доброй и отзывчивой, не стеснялись обратиться к ней за помощью в трудную минуту и были уверены: «барыня» не откажет. Став хозяйкой усадьбы, она превратила её в провинциальное «культурное гнездо», благотворное влияние которого в своё время коснётся и Есенина.

Константиново не случайно привлекало к себе так много гостей даже из столичной культурной элиты – природа здешних окрестностей таила в себе неизъяснимое очарование.

… Голубая лента Оки вьется среди извилистых берегов. Крутизна холмов такая, что чувствуешь себя наедине с бескрайним небом, а если стоишь на них звездной августовской ночью, то ощущаешь особую космическую связь со всей Вселенной.

Заливные луга, окаймлённые синей полосой простирающихся в неведомую даль мещерских лесов. Излучье Старицы, поблескивающее солнечными бликами. Слепящая синь небес, отражающихся в зеркальной воде. Дурманящие запахи медвяных трав. Рай на земле, да и только. Не случайно, именно в этом благословенном уголке русской земли родились памятные всем строки:

| Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: не надо рая, Дайте родину мою! |

Не только место, но и время рождения поэта было особенным. Казалось, оно неслучайно совпало с большим богородичным циклом православных праздников. Ведь сентябрь – октябрь отмечены в церковном календаре такими памятными днями, как Рождество Пресвятой Богородицы (8/21 сентября) и Покров Пресвятой Богородицы (1/14 октября), почитанием чудотворных богородичных икон – Иверской, Корсунской, Калужской, Цареградской, Иерусалимской, Словенской и особых ликов Богоматери с такими удивительными названиями, как «Неопалимая Купина», «Всеблаженная», «Целительница», «Умиление», «Призри на смирение», «Спорительница хлебов», «Избавительница». Недалеко и до празднования Казанской иконы Божией матери – одного из главных престольных праздников в Константинове.

Не отсюда ли возникла в поэте эта ранняя убежденность в своем особом духовно-творческом призвании на земле: «Я поверил от рожденья // В Богородицын Покров…».

Константиновская церковь, названная в честь главной иконы Руси – Казанской – сыграла свою судьбоносную роль в жизни Есенина. Здесь, на летнюю Казанскую, в июле 1892 года, венчались его родители, здесь он был окрещен и поименован по святцам в честь святителя Сергия Радонежского, здесь отроком пел на клиросе, здесь после его трагической гибели совершил панихидную службу о нем по полному православному канону его духовный учитель и наставник отец Иван (Смирнов), полвека отдавший родному приходу.

Выучившись под руководством деда Федора Андреевича Титова читать по Библии в 5-летнем возрасте, Есенин еще раньше открыл для себя мир иконы. В доме его бабушки по отцу Аграфены Панкратьевны Есениной, где будущий поэт провёл три первых года своей жизни, постоянно жили мастера-иконописцы из ближайшего к Константинову Свято-Иоанно-Богословского монастыря, работавшие в Казанской церкви, находившейся прямо напротив дома. Именно тогда, возможно, заронились в еще младенческое сознание будущего поэта первые образы и впечатления от создававшихся на его глазах святых ликов.

Иконы окружали Есенина и в доме деда по материнской линии – Федора Андреевича Титова. Много позднее в стихотворении «Мой путь» поэт вспоминал:

| Изба крестьянская. Хомутный запах дегтя. Божница старая, Лампады кроткий свет… Как хорошо, что я сберег те Воспоминанья детских лет. |

В доме набожной бабушки Натальи Евтеевны и деда Федора Андреевича Титовых Есенин мог в детстве видеть целый иконостас: в красном углу десять икон в два ряда, а среди них – и Николай Угодник, и лики Богородицы – Казанской, Иверской, Тихвинской. Напротив дома дед построил часовню, в которой находились большая икона любимого константиновского святого Николая Чудотворца, которому чуть позже Есенин посвятит целую поэму, наделив Миколу Милостивого, как называли его на Рязанщине, чертами русского странника:

| Ходит странник по дорогам, Где зовут его в беде И с земли гуторит с Богом В белой туче-бороде… |

| (С.Есенин. «Микола».) |

На дедовских иконах Есенин мог увидеть юного, златовласого, синеглазого Иисуса – именно таким отроком в славянском обличье представляла Христа местная традиция иконописания. Воображению будущего поэта, подкрепленному твердой верой в покровительство ему самой Богоматери, в «Богородицын Покров», оставалось лишь слегка дорисовать знакомый лик хорошо узнаваемыми чертами синеглазого константиновского подростка:

| Пусть не я тот нежный отрок, В плеске крыльев голубиных, Сон мой радостен и кроток На руках твоих невинных… |

| («Колокольчик среброзвонный», одна из редакций) |

В стихотворении «К теплому свету, на отчий порог…» поэтично воссоздана особая сердечная атмосфера избы деда и бабушки, проникнутая светом духовного соприсутствия Богоматери:

| Строен и бел, как березка, их внук, С медом волосьев и бархатом рук. Только, о друг, по глазам голубым Жизнь его в мире пригрезилась им. |

|

| Шлет им лучистую радость во мглу Светлая дева в иконном углу. С тихой улыбкой на тонких губах Держит их внука она на руках… |

|

Но воспитывали и формировали будущего поэта не только духовно-бытовая среда семьи, хождения с бабушкой по окрестным монастырям, песни странствующих богомольцев и жизнь церковного прихода, который благодаря попечению отца Ивана был и духовным, и культурным центром села, собиравшим вокруг себя детей и молодежь.

Еще одним воспитателем, как и для всякого сельского подростка, была жизнь деревенской улицы, игрища и забавы сельской детворы. «Уличная же моя жизнь была не похожа на домашнюю. Сверстники мои были ребята озорные. С ними я лазил вместе по чужим огородам. Убегал дня на 2 – 3 в луга и питался вместе с пастухами рыбой, которую мы ловили в маленьких озерах, сначала замутив воду руками, или выводками утят. После, когда я возвращался, мне частенько влетало», – вспоминал поэт.

«Есенин уже тогда выделялся среди нас, – замечал позднее друг детства поэта Николай Калинкин. – Был он первый заводила, бедовый и драчливый, как петух».

«Среди мальчишек я всегда был коноводом и большим драчуном и всегда ходил в царапинах», – подтверждает в автобиографии и сам Есенин.

Мальчишеское озорство навсегда осталось в его характере – «буйственном», бесстрашном, непокорном и во взрослые годы, обеспечив ему громкую славу «литературного хулигана», а его стихам – «беспокойную, дерзкую силу». Позднее, в 1922 году, в стихотворении «Все живое особой метой…» Есенин напишет:

| Худощавый и низкорослый, Средь мальчишек всегда герой, Часто, часто с разбитым носом Приходил я к себе домой. |

|

| И навстречу испуганной маме Я цедил сквозь кровавый рот: «Ничего! Я споткнулся о камень, Это к завтраму всё заживет»... |

|

Сельская жизнь, закаляя мальчишеский характер в бесконечных уличных состязаниях, воспитывала в крестьянских детях и многие положительные качества: любовь к природе и животным, трудолюбие, чувство товарищества.

«Летом 1904 года мне и Сергею (ему ещё не исполнилось и десяти лет – О.В.) стали доверять лошадей – мы ездили в ночное на луга, – вспоминал Николай Титов. – Чтобы лошади не потравили рожь или овёс, в помощь конюхам отправлялось ежедневно больше сотни мальчишек… Приведя на луг свою лошадь, мальчишки часто оставались там ночевать. Спали прямо у костра или в землянках конюхов. Выезд в ночное, несмотря на утомительность, мальчишкам нравился. Потому что им, как взрослым, доверяют лошадей. А ведь в ночном и волки нападают на скот, и лихие люди могут угнать хорошего коня. Привлекательна и мальчишеская сплоченность и самостоятельность…» (Николай Титов).

Любил юный Есенин участвовать вместе со всеми односельчанами и в сенокосных работах.

«Особенно красочно проходило время сенокоса, – вспоминает Н. Сардановский. – Всем селом выезжали в луга, по ту сторону Оки; там строили шалаши и жили до окончания сенокоса… Сенокосные участки делились на отдельные крупные участки, которые передавались группам крестьян. Каждая такая группа носила название «выть» (Сергей утверждал, что это от слова «свыкаться»)».

Видимо, тогда и сложились у Есенина замечательные стихи:| Я люблю над покосной стоянкою Слушать вечером гуд комаров. А как гаркнут ребята с тальянкою, Выйдут девки плясать у костров, |

|

| Загорятся, как черна смородина, Угли-очи в подковах бровей. Ой, ты Русь моя, милая родина, – Сладкий отдых в шелку купырей. |

|

«Возвращаясь с сенокоса, переедем на пароме Оку и – купаться, – продолжает Н. Сардановский. – Отплывем подальше, ляжем на спину и поём «Вниз по матушке, по Волге…»

Друзья детства и юности отмечают поэтичность душевного склада Есенина, его любовь к песне, к меткому русскому слову, увлеченность книгой.

Николай Сардановский, внучатый племянник отца Ивана, вспоминал:

«Любили мы в то время читать произведения писателя А.И. Куприна. Сергей обратил мое внимание на следующие строки в рассказе «Суламифь»: «И любил Соломон умную речь, потому что драгоценному алмазу в золотой чаше подобно хорошо сказанное слово»… Неоднократно он высказывал своё восхищение перед рассказчиками сказок, которые ему приходилось слушать во время сенокоса… В юношеские годы Сергей Есенин поражал необыкновенной памятью на стихотворные произведения: он мог наизусть прочесть «Евгения Онегина», а также своё любимое – «Мцыри» М.Ю. Лермонтова».

Незаурядный мальчик, порой огорчая сельских учителей далеко не примерным поведением, удивлял их успехами в учебе. В Константиновском земском училище был в числе первых. «Когда кто-нибудь не выучит урока, учитель оставлял его без обеда готовить уроки, а проверку поручал Есенину», – вспоминал одноклассник будущего поэта Клавдий Воронцов.

И вот сельская школа позади. В семье радость. «Неожиданно приехал отец из Москвы, привез гостинцев и две красивые рамки со стеклом. Одну для похвального листа, другую для свидетельства об окончании сельской школы. Это награда за отличную успеваемость Сергея в школе. Похвальный лист редко кто имел в нашем селе. Отец снял со стены портреты, а на их место повесил похвальный лист и свидетельство, ниже повесил оставшиеся портреты. Когда пришел Сергей, отец с улыбкой показал ему свою работу. Сергей тоже улыбнулся в ответ», – вспоминает сестра поэта Екатерина.

Это семейный эпизод – лишнее свидетельство того редкого, но значимого участия, которое отец, прослуживший несколько десятилетий приказчиком в Москве и редко приезжавший в Константиново, принимал в судьбе сына.

Юность. Первые поэтические опыты

Спас-Клепиковской церковно-учительской школе было суждено сыграть в судьбе Есенина ту же роль, что и Царскосельскому лицею в духовном и творческом становлении юного Пушкина.

При всем различии их многое роднило: это были учебные заведения закрытого типа со своим строгим внутренним распорядком. Совпадал и возраст обучающихся – 13-18 лет, время стремительного становления юной личности. Строгие и мудрые наставники. Творческая атмосфера, способствующая проявлению литературных способностей. Дружба, духовное товарищество и пока ещё почти мальчишеская состязательность в успехах на творческом поприще.

Миссию главного наставника Пушкина профессора Куницына здесь для Есенина выполнял учитель словесности Евгений Михайлович Хитров, роль «первого», «бесценного» пушкинского друга Пущина – Григорий Панфилов.

Именно в Спас-Клепиках вместе с первыми, еще очень незрелыми литературными опытами, приходит к Есенину нечто куда более важное – осознание высокой духовной и гражданской миссии поэта в том её высоком понимании, которое шло от Пушкина, Некрасова, Блока к их будущему преемнику.

Именно в Спас-Клепиковский школе особенно отчетливо проявилась любовь Есенина к литературе.

Из воспоминаний любимого учителя Есенина Е.М. Хитрова: «Он стал особенно усердно заниматься литературой. Занятия его были шире положенной программы. Он много читал. Особенно он любил слушать моё классное чтение. Помню, я читал «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и другие произведения в течение нескольких часов, но обязательно всё целиком. Ребята очень любили эти чтения. Но, пожалуй, не было у меня такого жадного слушателя, как Есенин. Он впивался в меня глазами, глотал каждое слово. У него первого заблестят от слез глаза в печальных местах, он первый рассмеётся при смешном. Сам я очень любил Пушкина. Пушкиным больше всего занимался с учениками, читал его, разбирал и рекомендовал, как лучшего учителя в литературе. Есенин полюбил Пушкина».

Уже первые стихи Есенина, при всей их незрелости, выявили пытливый ум подростка, его способность задаваться вопросами о цели жизни, о смысле мироздания: что ни стихотворение – то вопрос к себе самому, к миру, к Богу:

| Звездочки ясные, звезды небесные! Что вы таите в себе, что скрываете? Звезды, таящие думы глубокие, Мыслью какою вы душу пленяете? |

Или другое, еще более раннее стихотворение, в основе которого – поэтическое переосмысление евангельского «В начале было Слово»:

| Кто скажет и откроет мне, Какую тайну в тишине Хранят растения немые? И где следы творенья рук? Ужели все дела святые Ужели всемогущий дух Живого слова сотворил? |

В Спас-Клепиках Есенин создает свой первый стихотворный цикл – «Больные думы». Само название этого рукописного сборника свидетельствовало о том, что юному стихотворцу был близок глубоко органичный для русской литературной традиции образ поэта, одержимого чувством сострадания к ближнему и дальнему, а выбранный им жанр «думы» показывал осознанное стремление следовать гражданской линии, восходящей к Рылееву, Лермонтову, Кольцову, Некрасову, создавшим классические образцы произведений этой жанровой формы.

К окончанию школы в душе Есенина созревает его собственный идеал поэта, которому он будет следовать всю свою дальнейшую жизнь:

| Тот поэт, врагов кто губит, Чья родная правда – мать, Кто людей, как братьев, любит И готов за них страдать. |

|

| Он всё сделает свободно, Что другие не смогли – Он поэт, поэт народный, Он поэт родной земли! |

|

1912 год – переломный для Есенина во всех смыслах. Завершается период юношеского становления. Пробуждается серьезный интерес к литературному творчеству. Приходит первое серьезное чувство. Впрочем, у его первой любви два имени – Анна и Мария. Анна Сардановская и Мария Бальзамова – юные красавицы, дочери священнослужителей, будущие сельские учительницы, выпускницы Епархиального женского училища в Рязани. Похожие и столь разные – строптивая и бойкая смуглянка Анна и тихая, застенчивая Мария – белокожая, с нежным девичьем румянцем, с золотистой косой.

Одной из них – Анне Сардановской – суждено стать прообразом «девушки в белой накидке», подарить своё имя и инициалы «А.С.» главной героине лирического романа Есенина – Анне Снегиной, стать одним из её прототипов, наряду с Л.И. Кашиной. Нежной сердечной дружбой с другой, похожей на «тургеневскую Лизу», по признанию самого поэта, – Марией Бальзамовой – будет навеян один из первых лирических шедевров Есенина – «Не бродить, не мять в кустах багряных…» – поэтическое прощание с юностью, с влюбленностью в чистую и светлую мечту:

| Не бродить, не мять в кустах багряных Лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных Отоснилась ты мне навсегда. |

|

| С алым соком ягоды на коже Нежная, красивая была. На закат ты розовый похожа И, как снег, лучиста и светла. |

|

| Зерна глаз твоих осыпались, завяли, Имя тонкое растаяло как звук, Но остался в складках смятой шали Запах меда от невинных рук. |

|

| Пусть порой мне шепчет синий вечер, Что была ты песня да весна, – Все ж кто выдумал твой гибкий стан и плечи, К светлой тайне приложил уста. |

|

| В тихий час, когда заря на крыше, Как котенок, моет лапкой рот, Говор кроткий о тебе я слышу Водяных поющих с ветром сот. |

|

| Не бродить, не мять в кустах багряных Лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных Отоснилась ты мне навсегда… |

|

Москва. Начало большого пути

| Я любил этот город вязевый – Пусть обрюзг он и пусть одрях. Золотая дремотная Азия Опочила на куполах… |

||

С.А. Есенин |

||

Судьба вела поэта к литературной славе не спеша, лишь одной ей ведомыми путями. Есенин не зря стремился в этот большой город. Именно в Москве, куда он приехал в июне 1912 г., получив по окончании Спас-Клепиковской школы свидетельство «учителя школы грамоты», начался его путь в большую литературу. Поселился он у отца по адресу Большой Строченовский переулок, д. 24, где ныне размещается Музей-квартира поэта.

Здесь, в Москве, он становится профессионалом издательского дела, поступив в марте 1913 г. на службу в типографию Товарищества И.Д. Сытина. Здесь, в сентябре того же года, начинает занятия на академическом отделении историко-философского цикла Московского Городского народного университета имени А.Л. Шанявского – самого демократического и общедоступного высшего учебного заведения в России начала ХХ века. Слушателями университета могли стать все желающие вне зависимости от социального положения, национальности, пола, вероисповедания. Возглавлял университет близкий друг Л.Н. Толстого Н.В. Давыдов. Преподавание велось на высоком профессиональном уровне, поскольку к образовательному процессу были привлечены выдающиеся ученые и профессора того времени: К. Тимирязев, П. Лебедев, В. Вернадский, С. Шацкий, А. Реформатский. На историко-философском отделении, где учился С. Есенин, преподавали П.Н. Саккулин, В.Я. Брюсов, Ю.И. Айхенвальд. Лекции читались в вечернее время.

С. Есенин проучился в Университете Шанявского полтора учебных года: два семестра в 1913 – 1914 учебном году и один семестр в 1914 – 1915 учебном году – до своего отъезда в Петроград в марте 1915 года. Он с удовольствием посещал лекции по русской и зарубежной литературе, занимался в библиотеке Университета.

Ставшая вскоре его гражданской женой, матерью его сына Юрия, сотрудница сытинской типографии Анна Изряднова вспоминала: «Посещали мы с ним Университет Шанявского. Всё свободное время читал, жалованье тратил на книги, журналы…» Живя в Москве, Есенин знакомится с культурными достопримечательностями города, стремится расширить свой кругозор, посещая музеи, театры, выставки.

Он побывал в МХАТе на знаменитом спектакле по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад», главные роли в котором исполняли О. Книппер-Чехова, И. Москвин, Л. Леонидов, В. Качалов – с ним он позднее крепко подружится, а его собаке Джиму посвятит одно из самых проникновенных своих стихотворений.

О посещении Третьяковской галереи Есенин рассказывал друзьям с особым восторгом: «Смотрел Поленова. Конечно, у его «Оки» задержался, и так потянуло от булыжных мостовых, заборов, вонючего Зарядья туда, домой, в рязанский простор…»

В 1913 году в Москве проходила первая Всероссийская выставка русской иконной живописи, привлекшая внимание широкой культурной общественности. По всей вероятности, Есенин познакомился тогда воочию с лучшими творениями русских иконописцев. Может быть, именно поэтому после ранних и довольно «бесцветных» стихов 1910 – 1912 гг. произошёл качественный перелом в его стилевой манере, переход к яркой поэтической цветописи, к новому самобытному художественному мировидению. Именно с этого момента – рубежа 1913 – 1914 гг., засияли яркими красками, зазвенели, заискрились неповторимым обаянием его поэтические строки, явив миру подлинного Есенина:

| Выткался на озере алый свет зари, На бору со звонами плачут глухари… |

|

| Сыплет черёмуха снегом, Зелень в цвету и росе… |

|

| Синее небо, цветная дуга, Тихо степные бегут берега… |

|

Московские журналы начинают проявлять интерес к Есенину.

Самая первая из известных нам сегодня публикаций – стихотворение «Берёза» – появилась под псевдонимом «Аристон» в детском журнале «Мирок» (1914, №1), войдя впоследствии во все детские хрестоматии:

| Белая берёза Под моим окном Принакрылась снегом Точно серебром… |

Вслед за ним журналы печатают и другие есенинские стихи – «Пороша», «Воробышки», «Пасхальный благовест», «Село» (перевод из Тараса Шевченко), «Кручина» («Зашумели над затоном тростники…»).

«Распечатался я во всю ивановскую, – радуется Есенин в письме Грише Панфилову. – Редактора принимают без просмотра и псевдоним мой «Аристон» сняли. Пиши, говорят, под своей фамилией».

Вскоре Есенин впервые получает профессиональную оценку своих литературных опытов, очень важную для его дальнейшего творческого становления.

«Однажды взволнованный Есенин сообщил мне, – вспоминал впоследствии Н.А. Сардановский, – что он добился того, что профессор Сакулин обещает беседовать с ним по поводу его стихов. Вскоре Сергей с восторгом рассказывал мне свои впечатления о разговоре с профессором, который особенно одобрил стиховторение «Выткался на озере алый свет зари…»

Встречу с талантливым золотоволосым рязанцем запомнил и профессор П.Н. Сакулин – спустя два года, он напишет рецензию на первый есенинский сборник стихов «Радуница», которую озаглавит метафорически точно – «Народный златоцвет».

Стремясь найти единомышленников в своих творческих исканиях, Есенин вступает в Суриковский литературно-музыкальный кружок, становится секретарем журнала «Друг народа». Появляются новые друзья – такие же, как он, поэты из низов: Василий Наседкин, Сергей Клычков, Дмитрий Семеновский, Николай Колоколов, Иван Филипченко…

«Обаяние, исходящее от Есенина, привлекало к нему самых различных людей, – вспоминал его товарищ по университету и Суриковскому кружку Дмитрий Семеновский. – Где бы ни появлялся этот симпатичный, одарённый юноша, всюду он вызвал у окружающих внимание и интерес к себе. За его отрочески нежной наружностью чувствовался пылкий, волевой характер, угадывалось большое духовное богатство» (с. 115).

О стремительном духовном и творческом росте, происходившем в Есенине в это время, свидетельствует его переписка со Спас-Клепиковским другом Григорием Панфиловым:«В жизни должно быть искание и стремление, без них смерть и разложение. Нет истины без света, и нет света без истины… Я есть ты. Кто может понять это, для того нет более неразгаданных тайн.

Человек! Подумай, что твоя жизнь, когда на пути зловещие раны. Богач, погляди вокруг тебя. Стоны и плач заглушают твою радость. Радость там, где у порога не слышны стоны…» (23 апреля 1913 г.)

«Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового… Христос для меня совершенство. Но я не так верую в него, как другие. Те веруют из страха: что будет после смерти? А я чисто и свято, как в человека, одаренного светлым умом и благородною душою, как в образец в последовании любви к ближнему» (апрель 1913 г.).

В Москве происходит и значительный гражданский рост Есенина. Он интересуется революционным движением, остро реагирует на события начавшейся в августе 1914 года Первой мировой войны. В поистине апокалипсических образах маленькой поэмы «Русь», написанной на рубеже 1914 – 1915 годов, Есенин передаёт масштаб разыгравшейся трагедии, потрясшей даже природные основы русской жизни:

| Понакаркали черные вороны Грозным бедам широкий простор. Крутит вихорь леса во все стороны, Машет саваном пена с озёр… |

Поэту удаётся проникнуть в сердцевинные слои народного бытия, передать чувство соборности, общинности, взаимовыручки, на которых, по мысли Есенина, держится русский характер:

| Вот где, Русь, твои добрые молодцы – Вся опора в годину невзгод… |

… В начале марта 1915 года Есенин принимает судьбоносное решение: «Надо ехать в Петроград… Славу надо брать за рога. Поеду в Петроград, пойду к Блоку. Он меня поймёт…» Спустя несколько месяцев имя Сергея Есенина станет одним из самых известных в литературных салонах северной столицы.

В литературных салонах Петрограда

9 марта 1915 г. – дата, особо знаменательная для истории русской литературы. В этот день встретились два великих русских поэта: Александр Блок и Сергей Есенин. Один, уже знаменитый, обласканный славой и любовью всей читающей России, и другой, еще только набирающий силу своего поэтического голоса.

Позднее Есенин вспоминал: «Стихи я начал писать очень рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16 – 17 годам… Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам, что их не печатают, и поехал в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, с меня капал пот, потому что я в первый раз видел живого поэта» (С.А. Есенин. «О себе»). В день первой встречи с Есениным Блок записал в своем дневнике: «Днем у меня рязанский парень со стихами. Крестьянин Рязанской губ. 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Язык. Приходил ко мне 9 марта 1915 г.».

Спустя полтора месяца, Есенин получил от Блока письмо (от 22 апреля 1915 г.), оказавшееся пророческим напутствием молодому поэту: «Трудно загадывать вперед, и мне даже думать о Вашем трудно, такие мы с Вами разные; только всё-таки я думаю, что путь Вам, может быть, предстоит не короткий и, чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее. Я все это не для прописи Вам хочу сказать, а от души; сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не затянуло…»

Отобрав шесть стихотворений из привезенных Есениным, Блок направил его к хорошо известному тогда поэту-акмеисту Сергею Городецкому с просьбой помочь в их публикации.

«Стихи он принес завязанными в деревенский платок», – вспоминал позднее Городецкий. – С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни… Мы целовались, и Сергунька опять читал стихи, он торопился спеть рязанские «прибаски, канавушки и страдания». Застенчивая, счастливая улыбка не сходила с его лица» (с. 255).

Это было время, когда русское общество проявляло повышенный интерес к русской старине, к «дотатарской Руси» и «неославянскому классицизму», к сектанству и старообрядчеству как глубинным слоям народной культуры. Тон задавало промонархическое «Общество возрождения художественной Руси», пытавшееся найти здоровую альтернативу разлагавшей нравственную атмосферу царского окружения распутинщине, дабы утвердить тем самым единство русского монарха и народа на фоне тяжелой изнурительной войны, изрядно пошатнувшей авторитет трона.

Мода в живописи на Васнецова и Нестерова была естественным образом дополнена модой на выступления Сергея Есенина и Николая Клюева – старшего «песенного брата» юного поэта, посланца северной, Олонецкой губернии. В образе народных сказителей, в расписных кафтанах и сафьяновых сапожках они покоряли своими талантливыми стихами, народными песнями и частушками под гармошку пресыщенную столичную публику.

Успех молодого поэта в северной столице превзошел все ожидания. «Город набросился на стихи Есенина, как обжора на землянику в январе», – вспоминал А.М. Горький. Журналы печатали его стихи нарасхват.

За короткое время Есенин был представлен самым знаменитым поэтам Серебряного века, выступал на одних подмостках с В. Маяковским и И. Северяниным, А. Ахматовой и М. Цветаевой, А. Белым и Б. Пастернаком, А. Ремизовым и С. Городецким. Побывал в Пенатах у великого русского художника Ильи Репина; вместе с Николаем Клюевым присутствовал на рождественском ужине в Царском Селе у Николая Гумилева и Анны Ахматовой, получив от них оттиски только что напечатанных произведений с дарственными надписями. Посетил салон Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус, где читал свои стихи и пел константиновские частушки. Читал свои произведения в московском лазарете для раненых при Марфо-Мариинской обители, который опекала великая княгиня Елизавета Федоровна. В память об этом событии будущая святая великомученица православной церкви подарила Есенину икону его небесного покровителя Сергия Радонежского.

На излете Серебряного века Есенин с поразительной естественностью и органичностью вошел в блестящую когорту поэтов этой удивительной эпохи, в которой, по мысли Н. Бердяева, причудливо соединились упадок и возрождение, декаданс и ренессанс одновременно. Есенин был принят этой разноликой рафинированной средой как равный.

Один из самых утонченных поэтов и мыслителей Серебряного века, эстет и теоретик стиха, интеллигент с дворянской родословной, Андрей Белый писал впоследствии: «Мне очень дорог тот образ Есенина, как он вырисовывался передо мной. Еще до революции, в 1916 году, меня поразила одна черта, которая потом проходила сквозь все воспоминания и все разговоры. Это – необычайная доброта, необычайная легкость, необычайная чуткость и повышенная деликатность. Так он был повернут ко мне, писателю другой школы, другого возраста, и всегда меня поражала эта повышенная душевная чуткость. Не стану говорить о громадном и душистом таланте Есенина, об этом скажут лучше меня… В разные периоды по-разному, то он был в полушубке, гордящийся своей крестьянской жизнью, то в цилиндре, чуть ли не в смокинге, в виде блестящего денди, но и здесь и там, и в трезвом и в повышенном состоянии он неизменно проявлял ту же деликатность… может быть, я не прав, но Есенина другого не знаю, не видел его иным. Я видел чуткого, нежного юношу…».

Не напрасно дули ветры

Лето 1915 года Есенин, уже обласканный столичной литературной элитой, проводит в Константинове. Видимо, тогда и произошло его духовное сближение с молодой хозяйкой константиновской усадьбы. К этому моменту разделявшие их сословные границы перестали что-либо значить. Поэт, принятый и признанный самим А. Блоком, утвердившийся на самом верху столичной литературной иерархии, не мог не вызвать у Л.И. Кашиной живого человеческого интереса, уважения, душевной симпатии. Тому способствовали психологический склад её личности, её жизненная предыстория, высокий уровень её эстетических предпочтений.

Дочь московского миллионера, владельца ночлежных домов на Хитровом рынке, запечатленного в знаменитой книге В. Гиляровского «Москва и москвичи», она была его богатой наследницей и полной нравственной противоположностью. Одна из лучших выпускниц Александровского института благородных девиц. Супруга известного ученого-литературоведа, профессора филологии, впоследствии – действительного члена Академии художественных наук Николая Павловича Кашина, с которым рассталась по взаимному уважительному согласию незадолго до революции. Блестяще образованная, источавшая неповторимое очарование утонченной и глубокой натуры хозяйка сельской усадьбы, превращенной ею в настоящий литературно-музыкальный салон, служивший центром притяжении для многих выдающихся людей своего времени – ученых, писателей, артистов. Прекрасная женщина, достойная стать героиней классического романа. О её духовном мире свидетельствуют, например, такие строки из личного письма: «… Ненавижу нажим, неделикатность, грубость, излишнее рвение к денежным интересам. <…>Больше всего люблю любовь-дружбу, любовь, оторванную от земного, не зависящую от случайного влечения, любовь чистую и крепкую, соединяющую в себе мужскую силу и женскую нежность; такая любовь глубже, прочнее, реже и больнее…»

Вполне естественно, что обаяние тонкой и чуткой души, соединенное с красотой и незаурядным умом, дружелюбное внимание, проявленное Л.И. Кашиной к Есенину, всегда помнившему о том, что он из иного социального круга, вызвали трепетный отклик и чувство влюбленного поклонения, мечту о несбыточном идеале в благодарной душе молодого поэта:

| Не напрасно дули ветры, Не напрасно шла гроза: Кто-то тайный тихим светом Напоил мои глаза. |

|

| С чьей-то ласковости вешней Загрустил я в синей мгле О прекрасной, но нездешней, Неразгаданной земле… |

|

В прозрачных стихах, навеянных романтической дружбой с этой прекрасной женщиной, еще нет «буйства глаз и половодья чувств» зрелой есенинской лирики – зато есть чистота и акварельность тонких линий воссозданной как будто не пером, а кистью чудесной сельской пасторали:

| Зеленая прическа, Девическая грудь… О тонкая березка, Что загляделась в пруд? |

|

| ... | |

| И мне в ответ березка: «О любопытный друг, Сегодня ночью звездной Здесь слезы лил пастух |

|

| Луна стелила тени, Сияли зеленя. За голые колени Он обнимал меня. |

|

| И так, вдохнувши глубко, Сказал под звон ветвей: Прощай, моя голубка, До новых журавлей». |

|

Именно с такой женщиной посчастливилось общаться Есенину на очень важном, переломном этапе его духовного и творческого развития. Именно ей суждено было выполнить особую посредническую миссию в раннем приобщении Есенина к новому для него культурному слою, к среде прогрессивной русской интеллигенции с широким кругом культурно-творческих интересов. Личностно-глубокое общение с ней стало своеобразной школой человеческого роста, подготовительной ступенью к более быстрому и органичному вхождению деревенского юноши – «сельского мечтателя» – в новые условия его творческого бытия в Москве и Петрограде, в аристократические круги и художественную элиту обеих столиц.

Годы Первой мировой войны – время наиболее частых контактов Лидии Кашиной с Есениным – проявили полную духовную общность в оценке происходящих событий как серьезного испытания, требующего от всех русских людей общенационального согласия и сплочения. Об этом свидетельствуют письма Л.И. Кашиной к различным адресатам и есенинские стихи военных лет. «Война, – пишет Кашина в письме от 16 августа 1914 г. к двоюродному брату, офицеру Балтийского флота Н. Викторову, – это ужасная, страшная и жестокая вещь; она представляется мне суммой крови, страданий и жестокости…»

Предвидя затяжной и тяжелый характер войны, Л.И. Кашина воспринимает её с той же болью и волнением, что и героини есенинского эссе «Ярославны плачут» (1915 г.): «Дай Бог, чтобы её результаты оправдали весь этот ужас, а так как я русская женщина, чтобы Россия вышла победительницей» (7 октября 1915 г.)

В те тяжелые годы Л.И. Кашина оказывала большую помощь семьям константиновцев, ушедших на войну. «К молодой барыне все относились с уважением, – вспоминала сестра поэта Екатерина. – Бабы бегали к ней с просьбой написать адрес на немецком языке в Германию пленному мужу». Патриотическая и благотворительная деятельность константиновской помещицы стала известной и в губернском центре. В газете «Рязанская жизнь» за 11 января 1915 г. сообщалось, что Л.И. Кашина и её брат Б.И. Кулаков оказывают помощь уходящим на войну снаряжением из теплой одежды, белья и других необходимых в походе предметов, бесплатно снабжают более 100 семей, оставшихся без кормильцев, топливом, строят в Константинове небольшой сельский лазарет.

«Война меня тяготит ужасно… От беженцев тесно и грязно. Масса офицеров безруких, безногих, перевязанных…» – читаем в письмах Л.И. Кашиной тех лет.

Сходные ощущения, вынесенные из собственного военного опыта, а возможно, и из бесед с Л.И. Кашиной, выразит Есенин спустя десять лет, в поэме «Анна Снегина», вновь и вновь возвращаясь мыслями к тем годам:

| Я думаю: Как прекрасна Земля И на ней человек. И сколько с войной несчастных Уродов теперь и калек. |

|

|

И сколько зарыто в ямах. И сколько зароют ещё. И чувствую в скулах упрямых Жестокую судоргу щёк… |

|

Общение с Л.И. Кашиной продолжилось и после революции – в 1918 году Есенин спасался от тяжелой простуды в её ещё сохранившейся московской квартире в Скатертном переулке. Были и другие встречи. Современники драматической эпохи, они были связаны воспоминаниями о дорогом их сердцу Константинове, о пережитом вместе и порознь, о романтическом чувстве, ненадолго, но памятно соединившем их сердца в ту грозовую ночь, когда они бесстрашно переправлялись вместе на другой берег Оки на зло разгулявшейся стихии.

В судьбе Анны Снегиной, в её прекрасном «стройном лике», в истории разорения её усадьбы Есенин с любовью воплотил черты дорогой ему женщины с душевной твердостью переносившей жизненный невзгоды. Не случайно эта поэма-роман, пронизанная пушкинскими интонациями, казалась ему лучшей из всего, что он написал. Ведь в ней была вся его жизнь: и романтическая влюбленность в прекрасную «барыню», и память о самой первой, еще детской любви к «девушке в белой накидке», и тернистый путь от «сельского мечтателя» до «первоклассного поэта», и годы войны и революции, и стихи «про кабацкую Русь», и многократные возвращения к своей деревенской первооснове, к мужицкому братству, к крестьянской Руси.

Симфонически стройная, поистине музыкальная композиция произведения образует своеобразное «кольцо» – замкнувшийся круг любви, пушкинское «чудное мгновенье» юности, переживаемое годы спустя повзрослевшими, много пережившими героями – современниками бурных исторических событий:

| Далёкие милые были!.. Тот образ во мне не угас. Мы все в эти годы любили, Но, значит, Любили и нас. |

С. Есенин на военной службе

Первая мировая война вступала в решающую стадию. Надежд на стремительный победоносный финал войны становилось все меньше. Правительство вынуждено было принять особые меры. В соответствии с Указом императора Николая II о досрочном призыве новобранцев 1895 года рождения, к которым принадлежал и Есенин, поэт должен был призываться еще в 1915г., но, по счастью, получил отсрочку по состоянию здоровья. При содействии петроградских друзей 5 апреля 1916 года он получает оказавшееся спасительным для него предписание о зачислении военным санитаром в царскосельский полевой военно-санитарный поезд №13 «Ея Императорского Величества Государыни императрицы Александры Фёдоровны». С этого момента он поступает под покровительство начальника санитарного поезда и лазарета в Фёдоровском городке, адъютанта императрицы полковника Д.Н. Ломана – одного из активных организаторов «Общества возрождения художественной Руси», любителя изящных искусств и русской старины. Высоко оценив поэтический талант Есенина, Ломан привлекает его в свободное от службы время к участию в концертах для раненых в лазарете, которому покровительствует сама императорская семья.

22 июля 1916 года в жизни Есенина происходит знаменательное событие: он должен выступить со своими стихами на концерте в присутствии членов императорской семьи.

Как вспоминал Юрий Ломан, сын полковника Д.Н. Ломана, «часов около четырех к лазарету подъехал огромный императорский «Делоне-де-Белльвиль». В машине императрица и четыре Великие княжны. Они приехали осмотреть лазарет и послушать концерт

<…> Пока Императрица пила чай <на маленьком балкончике>, в столовой лазарета и прилегающей к ней биллиардной все было подготовлено для концерта. Вели концерт Есенин и Сладкопевцев (артист Театра музыкальной драмы, также служивший санитаром – О.В.). Есенин читал специальное приветствие и стихотворение, посвященное царевнам, – «В багровом зареве закат шипуч и пенен…»

| В багровом зареве закат шипуч и пенен. Берёзки белые горят в своих венцах. Приветствует мой стих младых царевен И кротость юную в их ласковых сердцах. |

|

| Где тени бледные и горестные муки, Они тому, кто шёл страдать за нас, Протягивают царственные руки, Благославляя их к грядущей жизни час. |

|

| На ложе белом, в ярком блеске света, Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть… И вздрагивают стены лазарета От жалости, что им сжимает грудь. |

|

| Все ближе тянет их рукой неодолимой Туда, где скорбь кладёт печать на лбу. О, помолись, святая Магдалина, За их судьбу. |

|

Это стихотворение, воспринятое многими в тот момент лишь как изящное подношение, на самом деле оказалось историческим пророчеством, заключавшим в себе предсказание, утаённое до времени в образных глубинах произведения. Ведь багровое зарево заката здесь не просто деталь вечернего пейзажа. С раннехристианских времен (с евангельской «багряницы Иисусовой») багряный (багровый) цвет был, с одной стороны, символом царской власти, а с другой – знаком мученичества. Не случайно, по народным наблюдениям, багровый цвет заката – предвестие страшного дня. На этом фоне образ «горящих венцов» на белых березках, в которых символически явлены прекрасные «младые царевны», приобретает духовный смысл. В сочетании с белым цветом их одеяний – символом чистоты и невинности, святости и нетления, родства с божественным светом, ангельской непорочности и одновременно цветом савана – багровый цвет заката напоминает о «голгофских» страницах Евангелия и образе невинно убиенной жертвы, предсказывая тем самым будущую трагическую участь дочерей последнего российского императора.

…По окончании концерта Есенин вместе с другими артистами был представлен царской семье, а «государыне императрице» был преподнесён его поэтический сборник «Радуница» с надписью, восстановленной недавно есениноведом Ю.Б. Юшкиным:

| «Ея Императорскому Величеству Богохранимой царице-матушке Александре Феодоровне от баяшника соломенных суёмов словомолитвенного раба рязанца Сергея Есенина». |

В награду за исполнение понравившихся гостям стихов Есенину от имени императорского дома были пожалованы золотые часы с гербом и золотой цепочкой, оставленные для сохранности у полковника Д.Н. Ломана. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Тронутая талантом молодого поэта, императрица Александра Федоровна дала Есенину согласие на посвящение ей цикла стихов в готовившемся тогда к изданию сборнике «Голубень», выход которого так и не состоялся из-за последовавших вскоре революционных событий. Пребывание Есенина в благословенном для русской поэзии месте – Царском селе – овеяно легендами, в том числе созданными его собственной необузданной фантазией. Среди них – рассказ о подаренном ему золотом перстне с изумрудом Великой княжны Марии в благодарность за проникновенное поэтическое приветствие в день её именин, о встречах молодого рязанца с сибирским старцем Григорием Распутиным.

Другая красивая легенда, совсем уже похожая на сказку, о его мимолетном романе с младшей царевной Анастасией Романовой запечатлена в воспоминаниях Надежды Вольпин: «Слушаю рассказ Сергея о том, как он, молодой поэт, сидит на задворках дворца (Зимнего? Царскосельского? Назвал ли он? Не припомню), на «черной лестнице», с Настенькой Романовой, с царевной! Целуются… Потом паренек признается, что отчаянно проголодался. И царевна «сбегала на кухню», раздобыла горшочек сметаны («а вторую-то ложку попросить побоялась»), и вот они едят эту сметану одной ложкой поочередно!»

Где здесь правда, где вымысел – сказать трудно. Царевны в роли сестер милосердия постоянно появлялись на территории лазарета, и элемент правдоподобия в истории этих романтических встреч, несомненно, присутствует. Не случайно ведь многие современники сравнивали Есенина со сказочным Иваном Царевичем…

«В сонме бурь»

| Я тем завидую, Кто жизнь провел в бою, Кто защищал великую идею, А я, сгубивший молодость свою, Воспоминаний даже не имею. |

||

| Но всё ж я счастлив: В сонме бурь Неповторимые я вынес впечатленья, Вихрь нарядил мою судьбу В золототканое цветенье… |

||

| С.Есенин | ||

Великая и трагическая эпоха русской революции всколыхнула сознание Есенина поистине библейским масштабом социальных и духовных потрясений, обрушившихся на его соотечественников. Поэтому вполне естественно, что вся поэзия революционного рубежа стремилась воссоздать происходящие события сквозь призму необиблейского мира, оживляя в памяти современников сюжеты сотворения мира, всемирного потопа, крещения в новую веру. Это проявилось уже в самих заглавиях таких программных произведений, как «Двенадцать» Блока, «Христос Воскресе» Андрея Белого, «Красное Евангелие» Василия Князева, «Железный Мессия» Владимира Кириллова, «Крестный путь» Петра Орешина. 7 апреля 1918 года петроградская газета «Знамя труда» печатает анонс о предстоящей публикации отрывков из новой поэмы Есенина «сотворение мира» (таким было первоначальное заглавие программной для Есенина поэмы «Инония» о поисках «иной», новой страны крестьянского счастья и благоденствия). К этому времени уже были написаны первые шесть поэм его революционного цикла: «Певущий зов», «Товарищ», «Пришествие», «Преображение», «Отчарь», «Октоих», к ним вскоре добавляется еще пять уже не «февральских», а «октябрьских» поэм о революции – «Инония», «Сельский часослов», «Иорданская голубица», «Пантократор», «Небесный барабанщик».

«Он был весь во власти своей «есенинской Библии», – писал его друг Владимир Чернявский. – В таком непрерывно-созидающем состоянии я его раньше никогда не видел».

Художественная концепция его новой «книги поэм» основывалась на восприятии революции как духовного преображения мира и человека, на идее Третьего, новейшего Завета, богоизбранной родиной которого выступала «Русь-Приснодева, поправшая смерть». Себе же поэт отводил роль нового крестьянского пророка:

| Не устрашуся гибели, Ни копий, ни стрел дождей Так говорит по Библии Пророк Есенин Сергей. |

Одна из сквозных, пронзительных тем революционного цикла – тема «русского Христа» и «русской Голгофы»:

| По тебе молюся Из мужицких мест. Из прозревшей Руссии Он несет свой крест. |

| («Пришествие») |

В революции поэт видит возможность скорого преодоления смертной природы человека и достижения бессмертия:

| Ныне же, как Петр Великий, Я рушу под тобою твердь. Под гармоники пьяной клики Заставляю плясать и смерть. |

|

| («Инония», одна из редакций) | |

Жажда новой жизни, новой веры, новой истины переполняет Есенина. Этот идеал нового мироустройства он, как ему кажется, находит в литературном объединении «Скифы», в котором участвуют А. Блок, А. Белый, Н. Клюев, А. Ремизов, теоретик нового движения Р.В. Иванов-Разумник. Главным фундаментом «скифства» была вера в особое духовное и историческое призвание России – «новой Скифии». Есенину было особенно близко в «скифстве» утверждение новой роли России как исторического посредника между Востоком и Западом в процессе их духовного единения, мечта о новом мировом «всеединстве». Эти идеи нашли отражение в его поэме «Небесный барабанщик»:

| Ратью смуглой, ратью дружной Мы идем сплотить весь мир! |

Поэтизация стихии – природной, творческой, народной – составляла краеугольный камень «скифства» и в высшей степени импонировала тогдашнему Есенину. «В эти дни прорастала в нем подспудная потребность распоясать в себе, поднять, укрепить в стихиям этой культуры всё корявое, солёное, мужичье, что было в его дотоле невозмущённой крови, в его ласковой, казалось, не умеющей обидеть ни зверя, ни человека природе», – вспоминал Владимир Чернявский.

«Среди прославленных и юных…»

Поиск новых путей в искусстве приводит Есенина в русло имажинизма. Вместе с Анатолием Мариенгофом и Вадимом Шершеневичем он публикует манифест нового литературного течения, суть которого – утвердить образ как самоцель искусства. Вскоре поэт становится совладельцем знаменитого на всю Москву литературного кафе «Стойло Пегаса» с действующей книжной лавкой, соучредителем издательства «Имажинисты» и журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном».

Подобно футуристам, имажинисты любили эпатировать читателей и критиков такими, например, «виршами»: «Я молюсь на бубновую даму игорную, // а иконы ношу на слом // и похабную надпись заборную // Обращаю в священный псалом» (В. Шершеневич). Литературные скандалы были для них необходимой формой творческого поведения, без которого они не мыслили своего бытия в искусстве и искусства в себе. Кощунственные надписи на стенах Страстного монастыря, перевешивание за одну ночь табличек с названиями московских улиц, когда Тверская превращалась на несколько часов в «улицу имажиниста Есенина», а Никитская – в «улицу имажиниста Мариенгофа», появление на шее бронзового Пушкина в центре Москвы плаката «Я – с имажинистами» – таковы лишь некоторые из многочисленных скандальных выходок, завершавшихся обычно составлением милицейского протокола. Плюс к тому – многочисленные громкие декларации и манифесты, в которых содержание произведения отвергалось как нечто ненужное, объявлялось то «аппендиксом», то «слепой кишкой» настоящего искусства, а шедевром образотворчества полагалось например следующее шокирующее признание: «Открываю я глаз моих форточки, // чтобы в черепе бегал сквозняк…» (В. Шершеневич).

Но всё-таки – «и похабничал я, и скандалил, // Для того, чтобы ярче гореть…» – признавался Есенин. Для него имажинизм был своеобразной попыткой творческого преодоления себя, обновления традиции, открытием нового способа художественного мышления на основе возвращения к магии древнего искусства слова, восходящей к «Слову о полке Игореве» – главной настольной книги поэта. Органический образ виделся ему прорастающим из почвы, как колос из зерна, рождающийся не свет, как живое существо:

| И невольно в море хлеба Рвется образ с языка: Отелившееся небо Лижет красного телка… |

Именно в имажинистский период поэт создает свою гениальную драматическую поэму «Пугачев», позволяющую говорить о существовании в русском искусстве особого художественного явления – «Театра Есенина», театра экспрессивного, драматически заряженного поэтического слова. Когда Есенин читал фрагменты из этой поэмы – например, монолог Хлопуши, завороженные слушатели понимали: на глазах у них рождается и «прорастает, как эти листья, в глубину» таинство невиданного по экспрессивной насыщенности «органического» образа, являет себя миру буйный и стихийный народный характер – местью вскормленный бунтовщик:

| Сумасшедшая, бешеная кровавая муть! Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам? Проведите, проведите меня к нему, Я хочу видеть этого человека. |

|

| Я три дня и три ночи искал ваш умёт, Тучи с севера сыпались каменной грудой. Слава ему! Пусть он даже не Петр, Чернь его любит за буйство и удаль. |

|

| Я три дня и три ночи блуждал по тропам, В солонце рыл глазами удачу, Ветер волосы мои, как солому, трепал И цепами дождя обмолачивал. |

|

| Но озлобленное сердце никогда не заблудится, Эту голову с шеи сшибить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей Рассветное роняла мне в рот молоко. |

|

| И холодное корявое вымя сквозь тьму Прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему, Я хочу видеть этого человека. |

|

Поэтому согласимся с Сергеем Городецким, писавшим: «Близоруко видеть в имажинистах только губительный быт. Имажинизм сыграл гораздо более крупную роль в развитии Есенина. Имажинизм был для Есенина своеобразным университетом, который он сам себе строил». Когда же поэт понял, что перерос рамки имажинистских исканий ввиду слишком разных представлений о целях творчества, он заявил о причинах своих расхождений с бывшими единомышленниками прямо и честно: «У собратьев моих <по имажинизму> нет чувства родины во всем широком смысле этого слова…» Для Есенина же его имажинистские искания были естественным звеном литературного развития, художественного поиска. Поэтому в истории русского модернизма имажинизм Есенина остался явлением особого рода, построенном на образотворческой интуиции художника, неразрывно связанного с национальной духовной почвой.

«Облик ласковый, облик милый…»

В те же годы важные события происходили и в жизни Есенина. Весной 1917-го он познакомился с Зинаидой Николаевной Райх, тогда секретарем-машинисткой в редакции газеты «Дело народа». «Она была женственна, классически безупречной красоты», – писала их дочь Татьяна. Три месяца спустя они вместе с другом Есенина крестьянским поэтом Алексеем Ганиным отправились в поездку на север к Белому морю, поэтические следы которого запечатлены в стихотворении «Небо ли такое белое, или солью выцвела вода…» Путешествие душевно сблизило их. На обратном пути решили соединить свои судьбы. «Купили обручальные кольца, нарядили невесту. На букет, который жениху надлежало преподнести невесте, денег уже не было. Есенин нарвал букет полевых цветов по пути в церковь – на улицах всюду пробивалась трава, перед церковью была целая лужайка…» – читаем в воспоминаниях дочери. Родились дети – Татьяна (в 1918 г.) и Константин – в 1920-м. Однако расставание оказалось неизбежным, хотя взаимное притяжение сердец они продолжали ощущать еще долго.

Став в 1921 году студенткой Высших театральных мастерских – вместе с С.М. Эйзенштейном и С.М. Юткевичем, – Зинаида Райх знакомится с руководителем курсов В.Э. Мейерхольдом – бывшим режиссером петербургских императорских театров, а после Октября – выдающимся открывателем революционных путей в искусстве – и становится его женой, актрисой-примой его театра.

Однако и после того, как их пути разошлись, Есенин продолжал навещать своих детей, особенно любил общаться с так похожей на него дочкой.

Образ Зинаиды Райх – мучительно-незабываемый, прекрасный и уже далекий – запечатлен в стихах поэта, в нескольких шедеврах его любовной лирики («Письмо к женщине», «Цветы мне говорят – прощай…», «Вечер черные брови насопил…»):

| Пусть я буду любить другую, Но и нею, с любимой, с другой, Расскажу про тебя, дорогую, Что когда-то я звал дорогой |

|

| Расскажу, как текла былая Наша жизнь, что былой не была… Голова ль ты моя удалая, До чего ж ты меня довела? |

|

| («Вечер черные брови насопил…») | |

| И, песне внемля в тишине, Любимая с другим любимым, Быть может, вспомнит обо мне Как о цветке неповторимом |

| («Цветы мне говорят – прощай…») |

«Живое» и «железное»

Однако суровая реальность революции и гражданской войны приходила во все более глубокое противоречие с радужными иллюзиями революционных лет. Начавшийся процесс преобразований в селе мало походил на устроение чаемого Есениным земного рая, больше напоминая «железный» натиск чуждых поэту сил.

«Ведь идёт совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определённый и нарочитый… без славы и без мечтаний, – сетовал Есенин в письме Евгении Лившиц в августе 1920 года. – Тесно в нём живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений» (VI – с. 116)

Горьким предчувствием кровавых трагедий отмечены мысли поэта о будущем:

| Слышите ль? Слышите звонкий стук? Это грабли зари по пущам. Веслами отрубленных рук Вы гребётесь в страну грядущего… |

| («Кобыльи корабли») |

Трагизм мироощущения поэта достигает в произведениях периода духовного кризиса 1919 – 1921 гг. масштабов вселенского Апокалипсиса. Сознавая себя «последним поэтом деревни», Есенин ярко выступает против насилия «железа» над живым естеством природы, над крестьянской душой, над тысячелетним укладом духовной колыбели Руси – деревни.

Для Есенина «железо» было символом демонической цивилизации западного типа («железное юдо» в поэме «Певущий зов» являло собой образ неправославного Запада, «железные корабли» Америки олицетворяли для него в «Инонии» заокеанскую «страну безверия»). Кроме того, в сознании всех новокрестьянских поэтов – С. Есенина, Н. Клюева, П. Орешина, А. Ширяевца, С. Клычкова – «железо» было антихристианским знаком, напоминавшем о жестокости голгофской казни – распятия Христа («А железо проклято от века: // Им любовь пригвождена ко древу», – писал Николай Клюев). Поэтому неумолимый технократический натиск города воспринимался ими чуть ли не как пришествие Антихриста – страшного «железного» гостя – вестника гибели:

| На тропу голубого поля Скоро выйдет железный гость, Злак овсяный, зарёю пролитый, Соберёт его черная горсть. |

| («Я последний поэт деревни…») |

Трагическое противостояние «живого» и «железного» достигает наивысшей точки в поэме «Сорокоуст» (1920). Лирический герой произведения не отделяет себя от судеб родной ему деревни, поэтому заупокойную молитву – «сорокоуст» творит всему уходящему в небытие крестьянскому миру, заодно отпевая себя.

| Черт бы взял тебя, северный гость! Наша песня с тобой не сживётся. Жаль, что в детстве тебя не пришлось Утопить, как ведро в колодце. |

| («Сорокоуст») |

Трагедию надвигающегося «деревенского Апокалипсиса» Есенину удалось с удивительной проникновенностью передать в образе трогательного жеребёнка, пытающегося тягаться с железным чудищем – поездом:

| Видели ли вы, Как бежит по степям, В туманах озерных кроясь, Железной ноздрей храпя, На лапах чугунный поезд? |

|

| А за ним По большой траве, Как на празднике отчаянных гонок, Тонкие ноги закидывая к голове, Скачет красногривый жеребёнок? |

|

| Милый, милый, смешной дуралей, Ну куда он, куда он гонится? Неужель он не знает, что живых коней Победила стальная конница? |

|

| («Сорокоуст») | |

Тема защиты «живого» пронизана в творчестве Есенина идеей милосердия, любви ко всему творению, включая как его человеческую, так и животно-растительную ипостаси: в есенинских словах – «И зверьё, как братьев наших меньших, // Никогда не бил по голове» – заложена евангельская этика любви ко всему живому и покровительства слабому, к которой призывал в своей проповеди Христос: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф., 25:40).

Есенин и Айседора

Осенью 1921 года в жизни С. Есенина вновь наметился поистине сказочный поворот: он познакомился с великой американской танцовщицей, «царицей жеста» Айседорой Дункан. Судьбе было суждено соединить ярчайших представителей искусства России и Америки. Так было положено начало новой легенде.

«Есенин к своей жизни отнесся как к сказке. Он Иван-Царевичем на сером волке перелетел океан и, как Жар-птицу за хвост, поймал Айседору Дункан», – писал Борис Пастернак.

К моменту их встречи Айседора уже носила титул «русской американки», так как побывала в России много раз: в 1904, 1905, 1907 – 1908, 1909 и 1913 годах. Её новаторскому искусству и обаянию поклонялись Александр Блок, Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Константин Станиславский. Танец гениальной «босоножки» покорял их естественной гармонией линий, близостью к природе, изумительной античной пластикой.

«Что сказать о её пляске? – писал критик А. Горнфельд. – Это неисчерпаемый, непобедимый поток красоты, естественности, чистоты, чарующей, властной, вовлекающей в свою волшебную жизнь… Какой-то необыкновенной естественностью запечатлён каждый изгиб её тела, каждый приём её замечательной игры <…> Это результат высокого искусства, это творчество гения…»

«Музыки не слышно. Музыка претворяется и смолкает в её теле, как в магическом кристалле. Музыка становится лучистой и льется жидкими потоками молний от каждого её жеста, музыка зацветает вокруг неё розами, которые сами возникают в воздухе, музыка обнимает её, целует её, падает золотым дождём, плывет белым лебедем и светится магическим нимбом вокруг её головы», – писал Максимилиан Волошин, восхищенный глубоким проникновением Айседоры в мир бетховенских шедевров – Лунной сонаты и Седьмой симфонии.

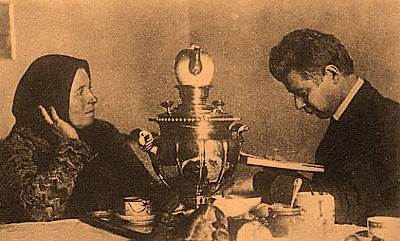

Встреча Есенина и Айседоры была встречей двух гениальных натур, достойных друг друга в достигнутых ими высотах творчества. Их первое знакомство описано многими современниками. Вот как увидено оно глазами молодой поэтессы Елизаветы Стырской, присутствовавшей на том памятном вечере в студии близкого имажинистам художника Георгия Якулова:

«Мировая слава Айседоры Дункан мощным прожектором освещала её со всех сторон. В этот вечер все находились под воздействием её славы. Айседора Дункан рассматривала присутствующих любопытными, внимательными глазами, она всматривалась в лица, как будто хотела их запомнить… Её окружили, засыпали вопросами. Она отвечала одновременно на трех языках: по-французски, английски и немецки. Из другого угла комнаты на Айседору смотрел Есенин. Его глаза улыбались, а голова была наклонена в сторону. Она почувствовала его взгляд прежде, чем осознала это, ответив ему долгой, откровенной улыбкой. И поманила его к себе.

Есенин сел у ног Айседоры, он молчал. Он не знал иностранных языков. На все вопросы он только качал головой и улыбался. Она не знала, как с ним говорить и провела пальцами по золоту его волос. Восхищенный взгляд следовал за её жестом. Она засмеялась и вдруг обняла его голову и поцеловала его в губы. С закрытыми глазами она повторила этот поцелуй. Есенин вырвался, двумя шагами пересёк комнату и вспрыгнул на стол. Он начал читать стихи. В этот вечер он читал особенно хорошо. Айседора Дункан прошептала по-немецки: «Он, он – ангел, он – сатана, он – гений!» Когда он во второй раз подошёл к Айседоре, она бурно зааплодировала ему и сказала на ломанном русском языке: «Оччень хорошо!» Они смотрели друг на друга, обнявшись, и долго молчали. Под утро она увела его с собой… Есенин влюбился. Друзья его были бессильны» (с. 220).

« - Он читал мне свои стихи, – говорила в тот вечер Айседора коммерческому директору её студии Илье Шнейдеру, – Я ничего не поняла, но я слышу, что это музыка и что стихи эти писал гений!»

В Россию Дункан приехала по приглашению Советского правительства с особой целью – учить детей искусству танца. Её выдающийся педагогический дар, нерастраченное из-за трагических обстоятельств – гибели собственных детей – материнское чувство, искренняя любовь к детям требовали выхода. Она жаждала учить детей танцу не только как искусству, но и как способу бытия – «чтобы в движении они постигали бесконечность Вселенной». Ей действительно удалось осуществить эту цель. Московская школа, а позднее студия имени Айседоры Дункан просуществовала до 1949 года. Традиции танцевального искусства, заложенные Айседорой, живы в России и сегодня.

… 2 мая 1922 г. Есенин и Дункан регистрируют брак и отправляются в заграничное путешествие. 11 мая они уже в Берлине. Встречи с представителями русской эмиграции, переговоры с издателями, совместные выступления, порой завершавшиеся политическими скандалами…

«Русский Берлин» тех лет – явление особое. Более 600 тысяч наших соотечественников нашли здесь приют. Русские клубы и рестораны, фирмы и банки, журналы и издательства – «заграничная столица России», как говорили тогда. Казалось, что весь цвет русской литературы собрался в то время в Берлине – Максим Горький, Алексей Толстой, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич…

Европейские маршруты Есенина и Айседоры пролегли через Германию, Францию, Италию, Бельгию. Однако иллюзии таяли. «Здесь действительно медленный, грустный закат…» – писал Есенин в письмах на Родину, возмущаясь тем, что мнимое благополучие европейцев на деле не более чем «царство мещанства, граничащее с идиотизмом».

Впереди – Америка. 1 октября 1923 г. на комфортабельном пароходе «Париж» Есенин и Дункан прибывают в США. Вся дальнейшая «американская эпопея» поэта и танцовщицы ярко воссоздана Есениным уже по возвращении на родную землю в публицистическом очерке «Железный Миргород» и в драматической поэме с не менее выразительным названием «Страна Негодяев»:

| …На цилиндры, шапо и кепи Дождик акций свистит и льет. Вот где вам – мировые цепи! Вот где вам – мировое жулье. |

|

| Коль захочешь здесь душу выржать – То сочтут: или глуп, иль пьян. Вот где вам мировая биржа! Вот где вам подлецы всех стран! |

|

Поездка в Европу и Америку, мало дав поэту в творческом отношении, многое значила для его духовно-личностного роста, расширения культурно-исторических горизонтов, понимания того, что истинные духовные ценности неотделимы для него от понятия родины.

| Ах, и я эти страны знаю, Сам немалый прошел там путь. Только ближе к родимому краю Мне б хотелось теперь повернуть. |

3 августа 1923 года Есенин со счастливым чувством вновь вступает на родную землю… Впереди – новая любовь, новые жизненные драмы и новые творческие высоты…

Возвращение на родину. Есенин и Миклашевская

В августе 1923 г., вернувшись на родину, Есенин знакомится с актрисой Московского Камерного театра Августой Леонидовной Миклашевской. Созвучие её редкого имени с месяцем знакомства, всколыхнувшее в его душе тихую нежность «осенней» любви к ней, отзовётся в его пленительных строчках:

| Что ж так имя твоё звенит, Словно августовская прохлада? |

«Целый месяц мы встречались ежедневно, – вспоминает Миклашевская. – Мы очень много бродили по Москве. Ездили за город. И там подолгу гуляли… Это был август, ранняя золотая осень… Под ногами сухие, желтые листья. Как по ковру, бродили по дорожкам и лугам… И тут я увидела, как Есенин любит русскую природу! Как он счастлив, что вернулся на родину. Я поняла, что никакая сила не могла оторвать его от России, от русских людей, от русской природы, от русской жизни, какой бы она трудной не была. – Я с Вами как гимназист, – тихо, с удивлением говорил мне Есенин и улыбался…»

| Заметался пожар голубой, Позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. |

|

| Был я весь как запущенный сад, Был на женщин и зелие падкий. Разонравилось пить и плясать И терять свою жизнь без оглядки. |

|

| Мне бы только смотреть на тебя, Видеть глаз злато-карий омут, И чтоб, прошлое не любя, Ты уйти не смогла к другому. |

|

После вспышки бурной страсти к Айседоре Дункан, ещё не остыв от сжигающих, разрушительных стихий их мучительных отношений, душа Есенина отдыхала…

Образ прекрасной и чистой, как античная статуя, женщины вызывал в нем забытое чувство нежной юношеской влюбленности и желание творить – ведь за границей его поэтическая муза, казалось, умолкла насовсем.

А теперь вот растут словаСамых чистых и нежных песен.

«Утверждать, что он любил одну меня, нельзя, – вспоминает актриса, – и была ли это любовь? Может быть, во мне что-то поразило его. Я была другая, чем все женщины, которых он встречал до меня. Но что это была любовь, даже я не могу сказать. Самое большое, о чем я могу подумать: может, он мог бы полюбить меня. Разбираться во всем этом можно, только ссылаясь на его стихи».